原创 meiyayibu meiya 收录于话题#亲子教育5个

今年是我当妈的第五年,家政服务13825404095我认为一个人既然选择当父母,一定要为自己的选择承担责任。为人父母需要承担养育、照顾孩子的责任,需要尽自己所能地满足孩子生理、心理和情感上的需要。

但是父母也是人,也有自己的需要,那怎么平衡自己的需要和孩子的需要呢?

1、当孩子处于婴儿期时,父母需要为了满足孩子让渡自己的需要。

当妈的女人会有一个体会,在孩子0-6个月的这个阶段,自己好像不是自己的,自己仿佛是不存在的,当自己出现的时候,孩子就出现了,当孩子出现的时候,自己也在旁边,孩子和自己是完全共生在一起的。心理学上把这个阶段叫“母婴共生期”。

孩子在出生的头一两个月里处于“正常自闭期”。这个阶段的婴儿对外界的反应很少,基本上只有吃和睡。之后就进入了与母亲的共生期。婴儿分不清自己与外界的区别,以为世界和自己是一体的,自己哭、笑、饿、拉,整个世界也跟着出现同样的状况,他们的“全能自恋”在这个阶段得到极大的满足。

母亲这个时候会处在一种心理学上被叫着“原始母爱灌注”的状态。我们全神贯注的,投入的与孩子在一起,满心满眼都只有这个孩子,孩子微笑,我们也发自内心地对ta微笑;孩子夜半啼哭,我们会即刻醒来,跑去抚慰ta……

在这个阶段,母亲为了满足孩子的需要,让渡自己的需要,是一种正常且健康的状态。

客体关系心理学大师温尼科特一生跟踪研究过6万对母婴关系,他说过:不存在单独的婴儿,只存在母婴关系。

这种以 “以婴儿为中心”的母婴关系里,母亲以婴儿的感受为中心,与婴儿共振,给予积极的关注与回应。

这是动物的本能反应,也是一种使孩子受益终身的母婴关系。在良好的母婴关系里,孩子内在感到被爱被满足,自然会流向外界,渐渐生出对他人对世界的安全感和信任感,开始向外探索,发展自己。

2、不要说“一切为了孩子”,学会把自己当人,看见并且承认作为父母也有自己的需要。

随着婴儿渐渐长大,进入 “分离个体化”阶段,母亲也从“原始母爱灌注”中醒过来,母亲不仅仅是母亲,还是她自己,也有自己的需要。

但是现实中有很多人孩子和母亲一生都处在共生期,在心理层面上一直依赖母亲,长大后他们被叫着“巨婴”,而这个母亲则没有自我,为孩子而活。

很多人当了父母之后,就没有了自己,成了“父母教”,觉得自己一切都是为了孩子,自己做的一切都是满足孩子的需要,自己是为了孩子活着。

这样的父母与其说爱孩子,不如说是绑架孩子,让孩子背负自己的人生。

有个来访者告诉我,她的父母买了水果,总是把最好最新鲜的留给她吃,自己则总是吃有点坏的水果,以至于她每次吃水果时都有一种负罪感,甚至不太敢吃水果。

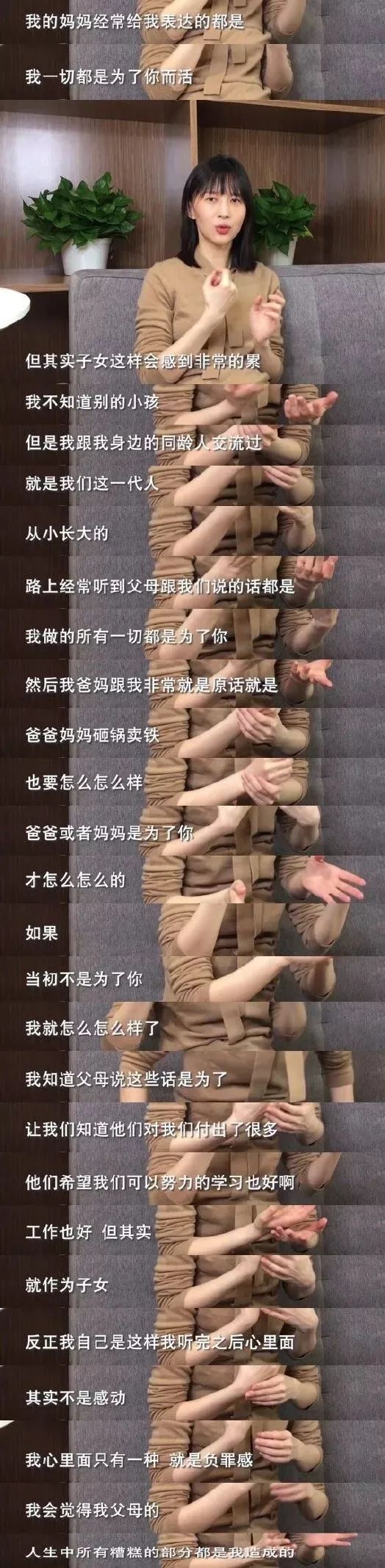

你可以感受一下,如果你妈说她活着“全都是为了你”,你的感受是什么?是不是感觉自己的肩膀很沉很重?要是她说“就是因为你,我和你爸才没有离婚/我才没有出去工作”,你是不是会有一种负罪感,会觉得父母人生中所有糟糕的部分是自己造成的?

另外,那些总说自己一切都是为了孩子的父母其实还有一个特点:虚伪。

有本书叫《自私的基因》,讲人性都是自私的,书中的重要观点之一是“任何生物都是基因为了保全自己而设计出来的精致的生存机器”。

其实父母无论是生孩子养孩子都是为了满足自己的需要,而不是“一切为了孩子”。

真实一点吧,当了父母也要把自己当人,不要神化父母。

既然是人,就有人的需要。很多人之所以当了父母之后没有自己的需要,不是他真的没有,而是他不敢说自己有需要,害怕被那些“道德卫士”“父母教”们评判,评判他们不是好父母,自私。

我们每个人都需要活得真实。当了父母之后,要学会把自己当人看,看见并且承认自己作为父母也有需要,父母满足自己的需要并不是自私。

这样才不会绑架孩子的人生,才不会自己骗自己,自己给自己洗脑,明明是为了满足自己的需要,却说成“一切都是为了孩子”。

3、要么满足孩子的需要,要么满足父母需要,那有没有一个选择同时满足父母与孩子的需要?

小的时候,我父母要下地干农活,没有人在家帮忙带我,但他们选择将我带在身边。

婴儿期,我妈拿着背带背着我走路、做饭、种菜。

幼儿期,爸妈带着我一起干活。我现在依然记得小时候,爸妈要去红薯地里松土,把我装进萝筐里挑着,一颠一颠的日子。他们干活,我就在旁边捕蝴蝶,捉小虫,在小河沟里捞鱼捉虾,把红薯茎做成耳环戴着,快乐的不得了。因为父母就在身边。

从此,我爱上了土地与自然,每当情绪不好时,在大自然中总能得到情感的慰藉。

后来,我长大了,有了自己的孩子,经常要去外地接受心理学的课程培训,我也带着孩子,让她跟着我一起坐火车,住酒店,她每一次都喜欢得舍不得离开酒店。

我喜欢花,弄了一个小院子种花种草,她就在旁边玩水玩土,偶尔帮忙浇水,也快乐的不得了。

现在中国有很多家庭,因为现实所迫,父母和孩子分离,有大量的留守儿童在农村生活。这个问题需要我们的国家和社会提供更多的支持和帮助,但作为个体,我认为父母要有和孩子在一起的观念。

我看到有些父母缺乏这个意识,明明有条件却依然把孩子留在老家,或者让孩子与自己分离,让祖父母带孩子,自己却不带孩子。孩子天然需要父母在身边陪护,对于孩子而已,父母在哪里,家就在哪里。父母需要工作,才能养活孩子和自己。但是这不是绝对对立的。

如果条件允许,或者可以努力争取,外出打工的父母不要和孩子分离太久,尽量将孩子接到自己身边生活。

在家庭生活中,怎么选择可以让孩子的需要和父母的需要都得到满足呢?

有这样观念和思考的父母,会让自己的孩子和家庭变得更幸福。

因为一味牺牲父母的需要去满足孩子,父母没有自己的生活,内心会有一种耗竭感,一种强烈自我的丧失感,疲惫不堪。如果父母状态差,精疲力竭,又怎么照顾好孩子呢?

可是一味牺牲孩子的需要去满足父母,孩子就无法获得很好的照顾,无法获得爱的满足,也无法健康快乐地成长。

只有在父母的需要和孩子的需要间达到平衡,大家才能都受益,也让孩子学会更好地与他人相处。因为社会上的每个人都有自己的需要,但你又不能要求别人都来满足你的需要。

在家庭中,满足孩子需要的A方案,满足父母需要的B方案,那有没有满足父母与孩子需要的C方案?

比如,孩子要去游乐场,父母要去逛商店,那怎么办?

也许可以大家一起去逛综合性的体育用品专卖店。孩子可以在里面运动、玩耍,父母可以在里面闲逛、购物。

再比如,父母想去电影院看电影,孩子想在家看动画片,也许就可以去电影院看一场大人小孩都会喜欢的动画电影。

有了孩子之后,并不意味着我们就没有了自己的生活。要培养一个观念,将孩子的需要和父母的需要融和起来,而非割裂开来。

我和丈夫喜欢到大自然中走一走,那我们就带孩子到大自然中去玩,看花看草,捉蝌蚪;我们夫妻喜欢骑自行车,就在自行车前面安装一个儿童座椅,带着宝宝一起骑自行车……

当遇到一些情况,无法兼顾彼此需要时,有时父母需要妥协,有时孩子需要妥协。

我们与他人在一起共同生活、工作时,既不能太过自我,但也不能没有自我,需要在自我与他人之间寻求平衡,你有时候可以被满足,你有时候需要妥协。

这也是真实的生活与人生。

教会孩子真实地活着,也是为人父母很重要的功课。

父母也是人,不是神,无法满足孩子所有的需要;你是孩子的父母,不是孩子的仆人,不是去牺牲自己,讨好孩子,而是教育和引导孩子。

在和孩子相处的过程中,父母也有自己的需要,也有满足自己需要的权利。只是父母在满足自己需要的时候,不要去否定和攻击孩子的需要,而是努力做到兼顾自己的需要和孩子的需要,这样孩子和父母都能快乐地生活,共同成长。

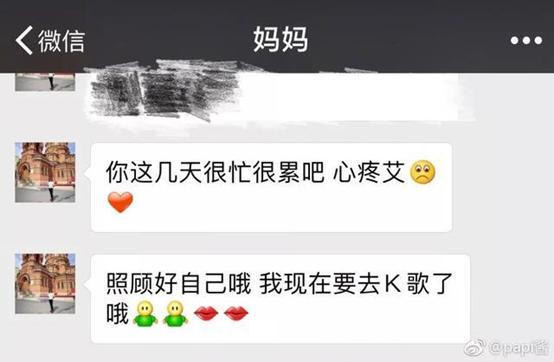

Papi曾酱发了一条微博,配图是她和妈妈的微信对话:

在这条微博中,她一边戏谑的“吐槽”着妈妈,“我妈,带着对女儿的心疼,走进了KTV的大门”;

一边又诚恳的道出自己对父母的希冀,“希望所有父母们都能这样,有自己愉快独立的生活,这样我们做子女的也会更安心。”

父母与子女都是独立的个体,彼此的需要都应该得到尊重和满足。

当父母一方面能够去爱孩子,为孩子付出,一方面能够做到满足自己的需要并快乐生活时,孩子就从父母那里学到了这一点,懂得正视自己的需要,满足自己,也更敢于去追求自己想要的东西,活出自己人生的幸福。

原标题:《做父母的,不要一切为了孩子,而是平衡自己的需要和孩子的需要》