戴安娜·阿尔西写下回忆录《暮色将尽》时已经 89 岁了——够老了——她写道:“无可否认,惠城开荒保洁13825404095走向晚景的路是条下坡路。”

人是怎么老的呢?第一道皱纹就像第一片落叶,接着脚底板变薄,走路变慢,身体变得更怕冷,用上拐杖、老花镜和助听器,再用厚厚的毛线帽把耳朵罩住,才把寒冷挡在外头……不知不觉枝条就变得萧索起来。然后有一天,你可能会老到需要人照顾。

李德荣今年82岁,手断过打着钢钉,他对我们说:“平时我的手伸不到脚,他们帮我穿袜子,帮我擦背。”这里的“他们”,指的是社区照护机构的照护者。

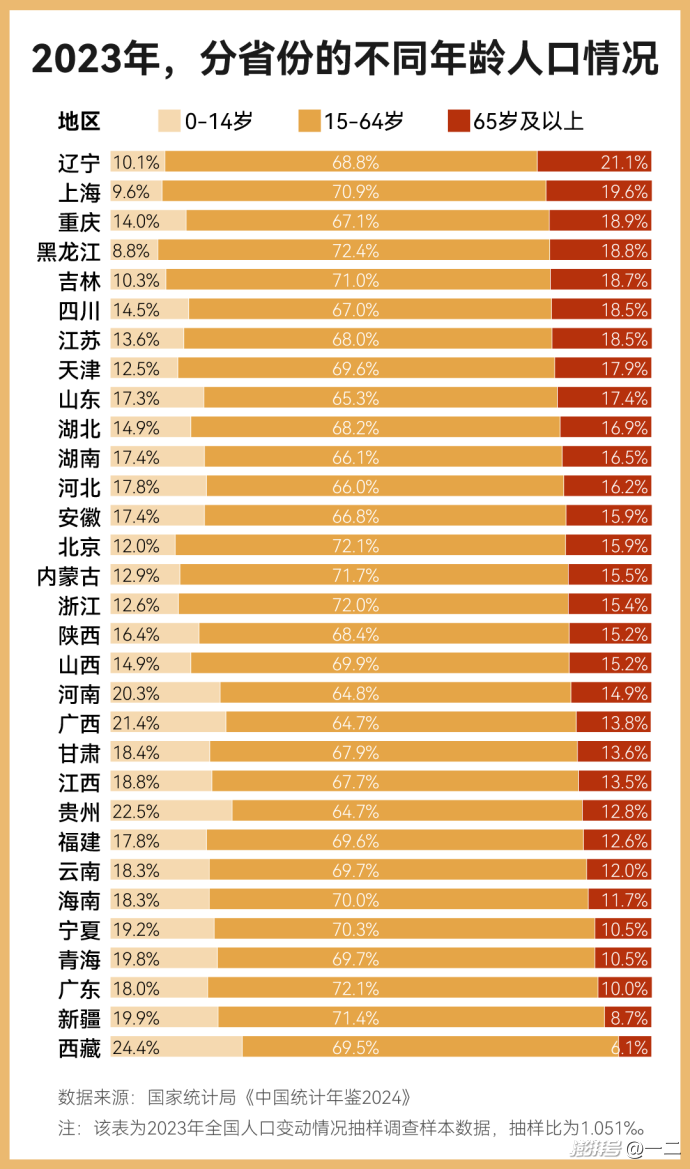

根据《中国统计年鉴 2024》,2023年,中国65岁及以上人口数已经达到2.1676亿人,其中上海65岁及以上人口占全市人口的19.6%,位列全国各省份第二。

2015年第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查显示,在需要照料的老年人中,95.6%老年人的主要照料者为家人。日间照护中心作为社区嵌入式养老的一部份,依托社区养老服务设施或者场所,为老年人提供照料护理、康复辅助、精神慰藉等日间照护服务,是一种让老人在离家不远处便能得到照顾、使家人得以喘息的解法。2021年发布的《上海市社区老年人日间照护机构管理办法》规定,“日间照护设施按照人口数量及服务半径合理布点,均衡覆盖城镇和农村社区,老年人口密度较高地区,应当增加布点,缩小服务半径,提高服务的可及性。”

截至2025年5月16日,上海市养老服务平台显示,上海市共有916家日间照护中心(后文也简称“日照”),机构数远超同属社区嵌入式养老的长者照护之家(179家)和综合为老服务中心(540家)。那么,“日照”当前运转得怎么样,是否覆盖、服务了足够多的老人?我们将综合上海市养老服务平台收录的日间照护中心机构信息和2020年上海人口普查数据,结合实地探访,解答这个问题。

日照中心分布:走得到,床位紧

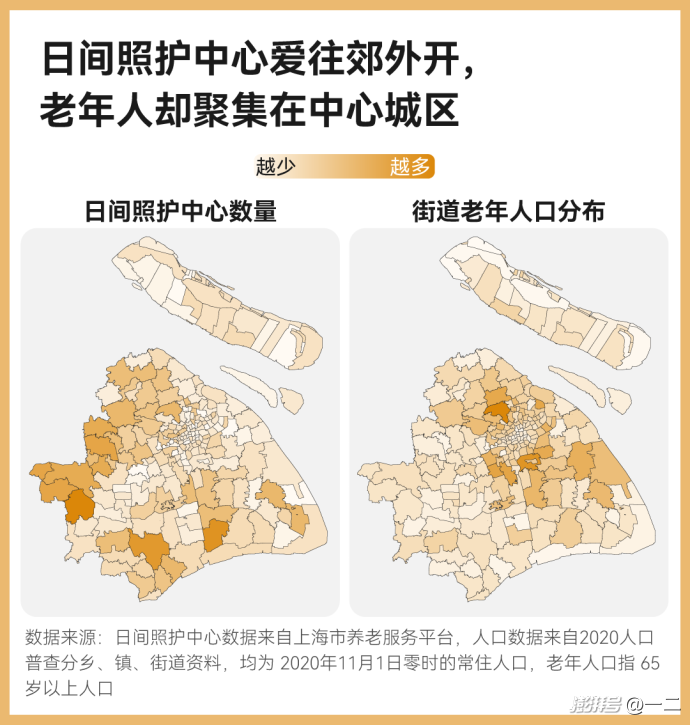

根据2020年人口普查结果,杨浦、普陀、徐汇、虹口、长宁这几个行政区65岁以上老人占比均超过了20%。《上海市社区老年人日间照护机构管理办法》规定,新建居住区应当配套设置日间照护设施,已建居住区若没有配置“日照”设施,应当通过购置、置换、租赁等方式落实。市区建筑年头久,新建居住区少,设置“日照”机构更费工夫,就机构数量而言,郊区远多于老龄程度更深的市区。

日间照护中心建成之后,老人能用得上吗?这是第二个问题。老人得既能便捷地走到离家近的“日照”,又能排得到位置才行。

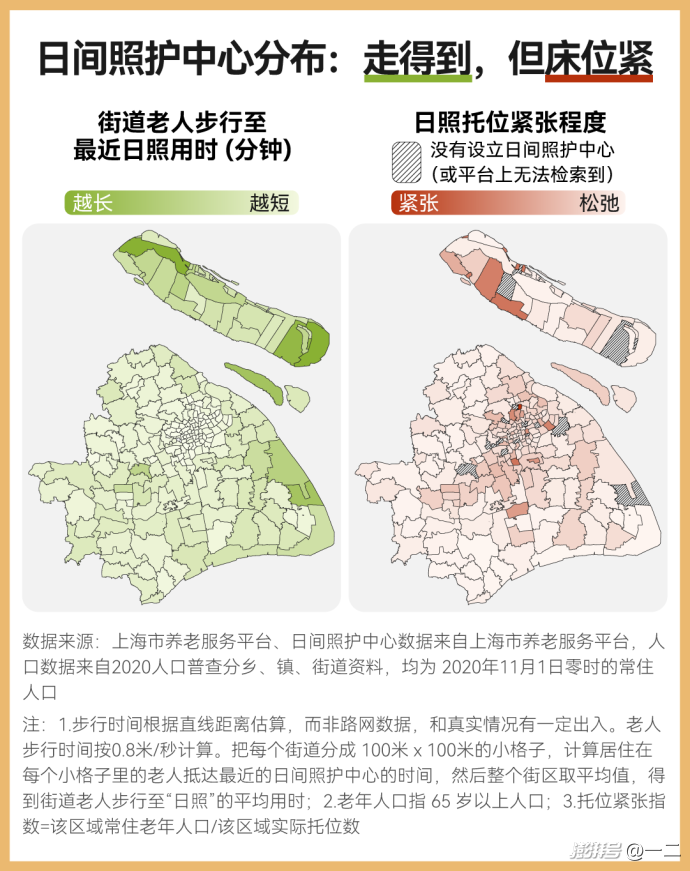

按平均水平,健康成年人步行15分钟,约能走上1.2千米远。老年人随着身体状况下降,步速降至0.8米/秒,15 分钟仅能走 720 米,落在这个半径里的日间照护中心才算进入了老年人的“十五分钟社区生活圈”,换句话说,“开到了老人家门口”。

我们把每个街道分成 100米 x 100米的小格子,计算居住在每个小格子里的老人抵达最近的日间照护中心的时间,然后整个街道取平均值,得到该街道老人步行至“日照”的平均用时。

结果显示,有 60 个街道建成了“日照十五分钟生活圈”,即老人步行15分钟以内,就能到达离家最近的“日照”。其中天山路街道、曹杨新村街道和静安寺街道的“日照”分布最便捷,老人7分钟内便可走到,这三个街道都位于市区,街道小而密,其中面积最大的曹杨新村街道也仅占地约 2.1 平方千米,等于10个鸟巢那么大。最远的是崇明区新海镇,要174分钟,大概3小时,不过新海镇占地 198 平方千米,地广人稀,根据人口普查结果,只有3554名65岁以上的老人。

按照这个逻辑,若我们假设街道老年人口是平均分布的,上海有多少老人能步行十五分钟就到达离家最近的日间照护中心呢?约为 57%。

另外,从托位紧张程度来说(此处指街道常住老年人口和该街道“日照”托位数之比),市区比郊区紧张。崇明区的部份街道也呈现出“一位难求”的趋势。一方面,崇明的街道面积大,居住其间的老年人自然多,“日照”机构数量相对少,如此一来便显出供不应求;另一方面,2020年人口普查数据显示,崇明区65岁及以上人口占区总人口的约30%,远超第二名虹口区的23%。

现实中的日照中心:还在摸索自己的位置

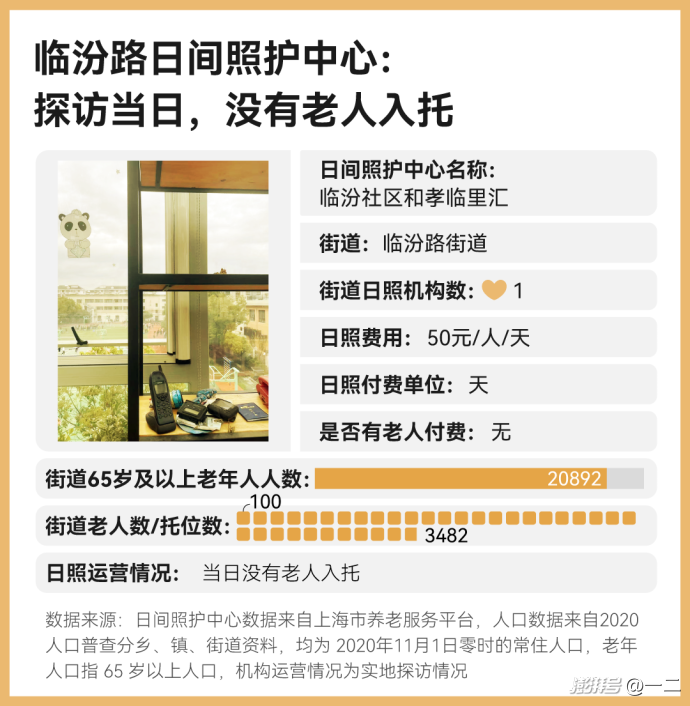

临汾路是上海老龄密度最高的街道之一,街面上弥漫着香甜的传统糕点气息。它的面积仅有2.1平方公里左右,65岁及以上的老人就有20982人,也就是说,平均每平方公里就有9763个老人。从我们的计算结果看,它应该是托位最紧张的街道,约3500个老人抢一个托位。但实际情况并非如此。

临汾路的日间照护中心内嵌在“临汾社区和孝临里汇”综合为老中心,这是一幢4层建筑。

负责人季跃琴介绍,她准备将建筑的三楼开辟成日间照护中心,有15个床位,老人中午可以躺着休息,还有一个三面皆是透明玻璃的房间,墙角的架子上摆着电话机、热水壶等老物件,老人在此活动,抬头窗外便是一片热闹的中学操场。负责人介绍,这里的日托可以按天买,50元一天,餐费包括在内,一餐午饭和一餐点心。

不过,在我们拜访当日,三楼还没有老人入托。

她告诉我们,上海的活力老人青睐居家养老,宁愿自己请护工,真正行动不便的老人,又倾向于住进24小时有人照顾的长者照护之家,“目前看,上海老人的养老理念还在调整,但我们相信过十年之后,老年人对养老消费的观念或许会更加开放,未来可能会一床难求。”

这家日间照护中心“卡在中间”的窘境,并非孤例。

宜川路街道的老年人密度同样很高,平均每平方公里有10618个老人。一条铁路割开街道南北两区,去另半边需要绕路过桥,所以在南和在北的老人据点各管各的,少有流通。北区的“宜川路街道社区老年人日间服务中心”同样嵌在综合为老服务中心里,宜川路街道服务办工作人员高鹏飞介绍说:“我们从本质上是一个场地”,主要提供社交支持和活动空间:一方面自己组织活动,一方面也借给其他组织使用。

碰上阴雨连绵的冬日,我们探访当日,日间照护中心没开。他介绍道:“日照有10个托位,夏天一般来五六个,冬天基本上就不会用,夏天最热的时候也不会用。”究其原因,他分析,“日照”一个月要交两三百块钱,对价格敏感的老人来说,仅是白天来休息、喝茶、做点小手工,吸引力不大。据所属宜川路街道的工作人员透露,近期街道方面正与日间照护中心进行沟通,有望通过政府补贴,实现日托价格下调。

而宜川路街道南区的“香溢老年日间照料中心”新一些,开着暖空调,把冷空气挡在门外。9个沙发托位上坐了七、八个老人,谈天说地,常来常往,彼此很熟络。不过这些老人都是来体验的,目前还没有人付费。

正巧碰上来咨询“日照”服务的王阿姨,她对我们说:“我在家一个月看不见我女儿,她忙得要命还不回来。就孤独啊!在这里可以随时叫得到人帮忙。在家里,你关着门,谁知道你在里面发生什么事?”

可最终,老年人会为了孤独付费吗?

推动日常看护型机构向专业照护型转变,是部分街道“日照”转型的方向。高鹏飞表示:“现在80岁以上老人占宜川路街道辖区总人口的5.9%,占老龄人口的将近16%,变成相当大的比例。80 岁以上的老人越来越多,失智、失能,包括需要护理的老人比例不断增加,这一部分的老人可能成为日照中心翻修之后服务的重点对象。”

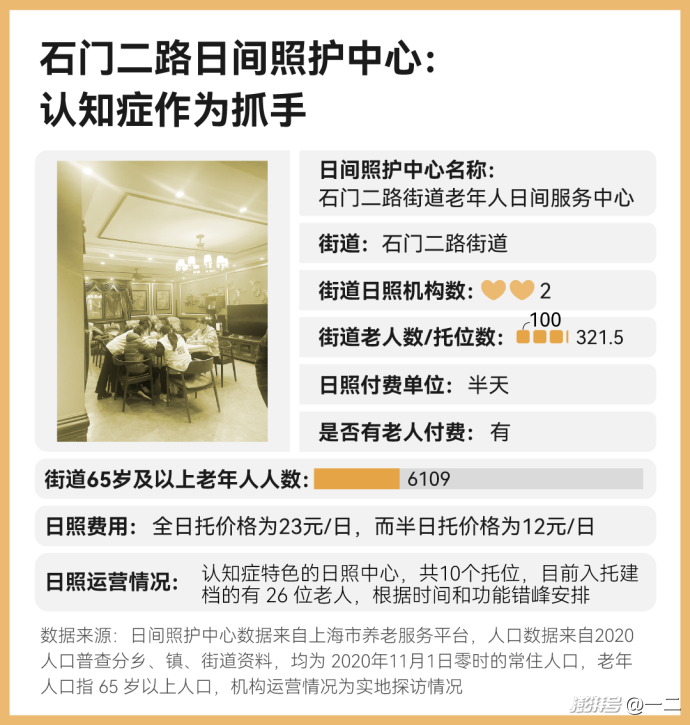

石门二路街道综合为老服务中心以认知症专业照护为特色,连续多年开展认知障碍友好社区项目。石门二路日间照护中心放倒的托位上,有三位老人正睡着午觉。长桌旁,两名认知症老人睡觉浅,醒得早,正在做拼图康复训练。

石门综合为老服务中心主任张钧表示,来“日照”的老人,一般是长护险评估等级在2~5级(中度失能及以上)或有照护需求的老人。这部分老人可以正常早上来晚上走,晚上家属能自己照顾老人。他指着在放倒的沙发椅上躺着的老人向我们介绍:睡着的阿姨吞咽功能有问题,吃饭前得先把饭菜打成糊,她就能自己咽下去了;旁边的叔叔,行走有问题,“日照”要规定好每天各种上肢运动、下肢运动做多久,散步、喝水多少次。

他们会主动去社区里做认知症筛查,一年一次,居委会提供60岁以上老人的名单,综合为老服务中心上门筛查,再根据情况分流,来“日照”只是其中的一个途径,情况严重些的,可以去“长照”,也可以选择居家养老。居家养老分很多种,有 24 小时的陪护员、有按小时计的,或者还有晚间的:“因为认知症老人的家庭特别困难的一部分是在晚上。老人一吵起来,家属也睡不着了。”

张钧介绍,石门二路日间照护中心总共 10 个托位,目前入托建档的老人有 26 位。根据老人的护理等级,收费分为两档,最小计费单位是半天,一天 23 块,半天 12 块。

落到实处,“日照”还有更多细碎的枝节要逐一照看。有学者曾调研过上海的几家日间照护中心,论文提到,他们调研的一家“日照”的运营团队最大的困惑就是老人来回路程怎么解决:日间照护接送需要配备专车、专人,需要承担风险,此外,交通拥挤、老旧小区道路狭窄等,都会增加日间照护接送的难度,“我送到他家门口后他上楼怎么办?他如果住在 4 楼的话,我不可能送他到 4 楼。……如果他上楼的时候摔了一跤怎么办?”

82岁的李德荣,住在临汾路街道的长者照护之家,受24小时的照护。问及入住“长照”前后有什么变化,他压低声音对我们说:“说真话,对我来说,外面才好,外面自由啊!”

或许在“自由”和“安全”之间、在活力老人和完全失能老人的过渡地带找到一个立足点,日间照护中心才能冲破纸面,真正生长开来。

临汾路长者照护之家,李先生在和同样住在机构里的老人下象棋

文中李德荣为化名