如果仔细观察四周各种亲子园、托儿所和幼师的地位和薪资待遇,惠阳月嫂13825404095很容易发现,我们是把儿童照料看成低端工种的。长久以来,我们都认为女性自然而然地更加擅长并乐于照料儿童,而事实上女性的“照顾劳动”被严重低估了。

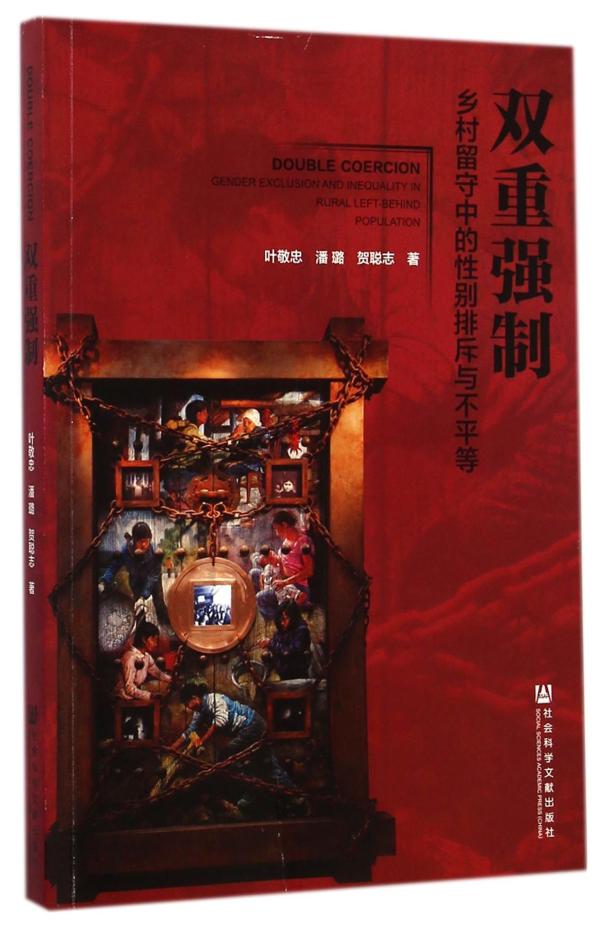

上月,在由南都公益基金会联合《文化纵横》杂志社主办了“如何构建一个性别友善的社会”的讲座上,演讲嘉宾中国农业大学人文与发展学院社会系副教授潘璐和正午故事的主笔淡豹的演讲都涉及了“照顾劳动”的议题。我相信这两位的观点对我们重新理解照顾劳动非常有启发。

照顾作为一种“情动劳动”

淡豹引入了现在学界流行的情动概念,指出照顾劳动本身是一种“情动劳动”。情动跟情感的概念有类似之处,它不是由理性驱动的,而是身体与心灵同时被激发,同时都要投入。美国女性主义理论家近些年关心那些特定的涉及或激发情感的劳动方式,比如病人照料、老人陪伴、某些服务业、婚姻或共居中的一些情感投入。这种劳动没有简单的可替代性和纯粹的购买性质,它要求情感付出和情感回馈。育儿就是这样的一种典型的情动劳动,是以情动为核心的,是一定会激发情感、以情感为前提的劳动。

这种劳动往往被认为是简单顺便的、自然而然的,它的难度、专业性、以及它对人的情感付出独特要求容易被忽略。女性育儿被认为是天经地义,就好像女性天然可以做好母亲。大家有一个文化偏见,女性天然应该做好母亲,做的不好是她自身有问题。而男性天然做不好父亲,如果他做好了,大家鼓掌称快。这就是为什么所有《爸爸去哪儿》节目前面的观众口水都要流下来了,感叹这个人会抱孩子诶!而母亲如果抱不好,大家会觉得似乎大错特错。

近年来研究者逐渐意识到,照料活动不该被认为是捎带手的,非物质性的。它的价值、它的难度、它的专业性应该被重视。淡豹引用了历史学家贺萧在《记忆的性别》一书中的观点。这本书强调了中国妇女可见以及不可见的家务劳动、照料劳动对于中国革命的重要意义,企图重申妇女育儿和家务劳动的重要性。

贺萧发现,整个上世纪五六十年代有一个农业劳动女性化的趋势,这和农业劳动的集体化在同时期发生的。当时的妇女“一切都要做”,不仅全职参加农业生产劳动的过程,而且育儿责任和家务劳动的责任丝毫没有减少。而女性当时在农业劳动中得不到足够的补偿,在家里的劳动又是种文化上和制度上的“天然”义务。贺萧引用陕西农村妇女的回忆表明,妇女是白天下田赚工分,夜里点蜡缝补衣服,缺乏睡眠,其劳动任务的繁重程度和双重性是男性无法想象的。

讨论照料劳动作为情动劳动的性质,这能够帮助我们重新去思考育儿劳动的价值。现如今保姆的专业化和保姆市场劳动力价格的提高,也在重新帮我们意识到照顾劳动的重要性和专业性,开始反思家庭中的照顾劳动被低估的问题,意识到“照顾者”的付出。人们开始惊讶地发现以前觉得家庭中的妻子/母亲可以捎带手做的事情,现在要花8000块一个月雇一个人来做。

不过,这种劳动估价与估值一方面能帮助我们意识到家务/照顾劳动的意义和价值,另一方面,仅用价格理解照顾家务/照顾劳动,“付薪主妇”“按小时数领薪酬的母亲”也未必可行,也未必是应当努力的方向。这恰恰是因为这类劳动是情动性质的——政治经济学和价格与时长的计算外,家庭也是一个爱的空间,家庭成员间的关系不是服务性或雇佣性的关系,家庭成员也有难以替代的性质。

那么,到底在家庭中间怎么样处理责任、平等、义务和爱之间的关系?如果只把育儿劳动看成一个服务性的有偿劳动,完全不考虑到情感投入与激发情感成分,不考虑育儿者和孩子的情感连接,也是不够的。

并不是什么问题都可以由定价、付费、市场、家务劳动的外包来轻易解决。城市中产阶层往往只看到自己可以外包家务和照顾劳动,让自己获得解放,获得所谓职业与家庭的双重成功。也有人用市场上保洁工人和保姆的价格来证明自己家务劳动的价值。但城市中产阶层往往忽略“对面的人”,忽略了另一方面的正义——劳工阶级的正义和情感。例如,保姆在育儿中也有情感投入,也需要投入情感才能照顾婴儿,而雇主往往既认为付遣散费就可以换保姆,认为这只是简单的雇佣关系,又在保姆“不尽心”时谴责其冷血无情。又例如,2000年以来保姆的构成发生了年龄和代际变化,现在的往往不再是“小保姆”,而是来自农村或贫困地区或下岗的已婚已育女性,她们在为他人育儿时也要面对自己和家庭、和自己孩子分离的各种焦虑和具体困扰。

高度性别化的照顾劳动

照顾是高度性别化的。淡豹和潘璐都观察到大家在讨论照顾问题的时候,经常会变成照顾是女性需要做出的安排。不是女性自己照顾,就是她们聘请来的女保姆来照顾,或者在中国有祖辈照顾,一般是奶奶或者外婆。淡豹引用台湾学者蓝佩嘉的研究,说明这形成了“链状的压迫”,“照顾”与“家务”是高度社会性别化的劳动,而链条一环一环通向劳动价格更低或更愿意付出劳动的女人:阿姨在你家做家务的前提是她背井离乡,离开她的孩子,她的孩子可能在家乡上小学,由小孩的奶奶在照顾。

淡豹认为二胎开放给了照顾劳动的问题一个新的讨论机会。只有一个孩子时,往往以母亲照顾为主,父亲搭把手,然后外婆、奶奶这些妇女轮流来帮忙,或者雇佣保姆来帮忙,主要由女性共同照顾,几位女性中谁负责什么的分工角色也比较固定。但是二胎会改变这个情况,因为一个人同时看不了一个大孩子和一个婴儿,那二胎家庭通常来讲是妈妈照顾小的,因为小婴儿需要喂养,爸爸要管大的。很多家庭有生育意愿,但爸爸不愿意充分参与照顾,那就无法生育二胎。无论是否真的去生育二胎,这个选择本身都让照顾问题不得不重新进入照顾模式和分工角色已经相对固化的视野。

淡豹追问,倘若说生育是一个瞬时问题,照顾则是一个长期问题。在现有科学水平下,我们可以说女性有子宫,这是个天然生理结构,所以生育中由女性来分娩;类似地,若母乳喂养,只有母亲能分泌乳汁,这也是一个生理结构。可是真正的问题是,为什么这些小孩子在一岁半两岁之后,脱离母乳后,还是往往以母亲照顾为主?而如果不是母亲就是其他女性,是奶奶,是外婆,是女性的月嫂、育儿嫂、保姆。为什么在照顾问题上有如此强烈的社会性别化的分工,以至于人们认为这种分工是自然而然的?它背后是哪些关于女性的文化偏见,它又带来了哪些不公平却缺乏反思也缺乏支持的制度安排?

而潘璐的研究也发现了照顾劳动的高度性别化的现象。照顾孩子的任务被天然的认为应该是女性承担,其结果就是在家庭里讨论谁留守的时候,女性就不得不被留守了。潘璐的团队一直致力于农村,尤其是农村留守人口的研究,她所在的研究团队主要在河南、安徽、江西、四川、湖南等劳务输出大省开展调研。

农村留守妇女往往由于照料工作而不得不留守。“照料工作”仍然被认为应该遵照传统的性别规范,即女性就应该承担起照料子女、老人等责任。丈夫会对妻子说“照顾老人、照顾孩子这些活儿只有你来干才干得好,只有你留在家里,这个家才能够运转下去,这个家离了你不行”。20多岁年轻的女性留守农村的原因大部分是因为生育,孩子断奶后或者孩子1岁的时候,她们又会回到城市打工。30岁-45岁的农村妇女留在农村的原因也很多,有的是为了照顾自己的孩子,有的是为陪读。由于撤点并校政策的影响以及家长为了追求更好的教育资源,农村儿童到县乡所在地求学的现象日益突出,上学远距化和低龄寄宿问题由此出现,很多农村妇女留守的重要原因就是陪孩子去县城读书、提供照料。而对于45-55岁这个年龄段的留守妇女,她们甚至要承担起照顾孙辈和照顾子女的多重照料负担。

潘璐强调,在农村,女性雇工在从事繁重的农业工作的同时还要兼顾家务劳动,但是所有的家务劳动都体现为无酬劳动。家庭照料工作的不可见性使得妇女自身都不认同自己的劳动付出。当你去问农村妇女家里谁贡献大的时候,她们会说“那肯定是我老公贡献大,因为他能给家里挣来钱”。如果你问她家里谁的地位高,她会说家里谁能挣钱谁说话就算。妇女虽然知道自己很辛苦,付出很多劳动,但她对自己的劳动付出是没有认可的。

潘璐也在演讲最后提醒大家警惕一种浪漫化家庭作用的观念,也就是当我们想到人口问题的时候,想到儿童、妇女、老人群体的时候,会认为这些问题理应消隐在家庭内部,家庭自己会解决,不需国家的干预,不需要社会政策为人口提供这样那样的帮助。但是对于今天的农村家庭来说,家庭显然已不再有足够的能力去应对这些问题,因此需要积极的国家干预和社会保护。

通过两位性别研究者的视角,我们得以重新反思照顾劳动本身的价值是否长期以来被低估了的问题,以及照顾劳动往往和女性联系起来是否使得女性身份过于被禁锢在特定角色里,以及也同时使男性失去了享受照顾的快乐的权利的问题。照顾儿童的工作不应该被看成是低端的低价值的,承担了大部分照料工作的女性也应该得到更多的尊重。